◆所蔵品から◆資料ナンバー9336 「防空壕構築指導要領」の話

資料班

「防空壕構築指導要領」表紙・奥付

ピースあいちでは、空襲展「80年前、父は名古屋を焼き尽くした ―B29搭乗員の記録から」(2025/3/11-5/17)が始まりました。今月所蔵資料からご紹介するのは、昭和16年(1941年)2月発行の冊子「防空壕構築指導要領」です。発行元は大日本防空協会です。

表紙には「取扱注意」の文字があります。

「防空壕構築指導要領」

巻頭です。右ページには「本指導要領は昭和十五年十二月内務省計画局に於て制定したるものなり」、左ページには「本書は屋外空地に構築する応急的退避施設たる防空壕の構築指導要領を定めたるものとす」と書かれています。(かたかなはひらがなに、旧漢字は今の漢字に変えてあります)

防空壕を「応急的退避場所」と表現しています。

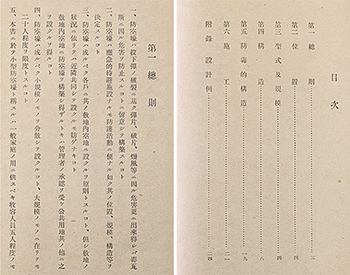

「防空壕構築指導要領」

目次と、それに続く「第一 総則」のページです。

防空壕を作る時、「投下弾の弾片、破片、爆風等に因(よ)る危害更に出来得れば毒瓦斯(ガス)に因る危害を防止すること」に留意せよと書かれています。空襲の時には毒ガスが撒かれると考えられていたようです。目次の「第五」には「防毒的構造」という項目があります。

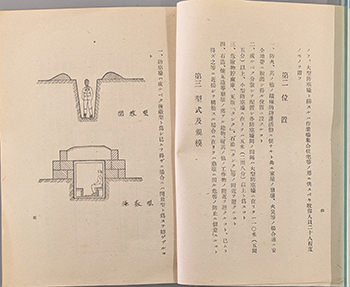

「防空壕構築指導要領」

第二「位置」、第三「型式及規模」のページです。

第二「位置」には、なるべく分散すること、危険物の近くに作らないことなどが書かれています。

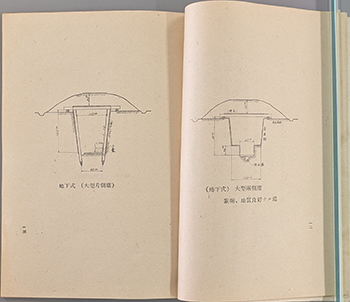

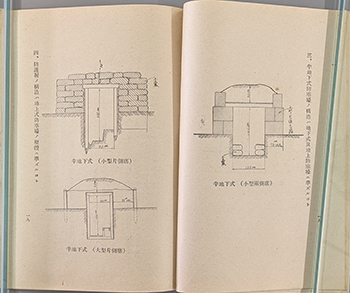

第三「型式及規模」からは、図が多く出てきます。

上が開いている「開放型」よりもなるべく屋根(覆い)のある掩蔽(えんぺい)型が良いのだそうです。

壁沿いには、ベンチになるように段が作られています。片側席と両側席、2種類あります。両側席だと、向かい合って座ります。

第四「構造」では、壁板・杭・梁(はり)の組み立て方や、地下に掘れない時に地上や半地下にどう作るか、という図があります。

「防空壕構築指導要領」

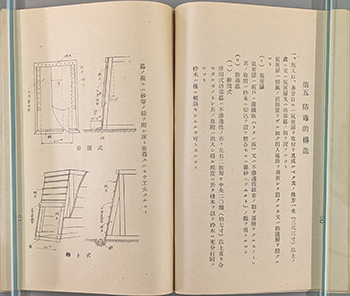

第五「防毒的構造」のページです。

毒ガスを防ぐ防空壕の作り方です。

出入口を鉄の扉にして、すき間をフェルトなどでふさぐ「気密扉」と、布を垂らす「防毒幕」の2種があります。「防毒幕」にも2種類あって、左ページの上が排開式(中央あたりで左右の布が重なっている)、下が捲上式です。

扉を2重にしたり、出入り口に続く通路に曲がり角を設けたりすると良いという事も書かれています。

「防空壕構築指導要領」

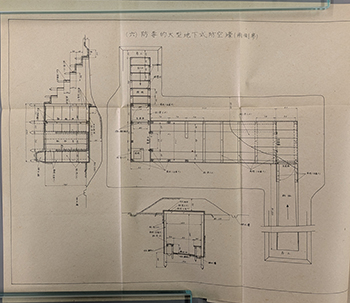

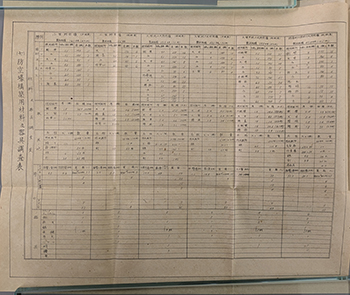

最後にご覧いただくのは設計例と「材料及器具調査票」です。

防毒的大型地下式防空壕(両側席)の設計図と、材料、道具、労力の見積もりの表です。

「防空壕構築指導要領」

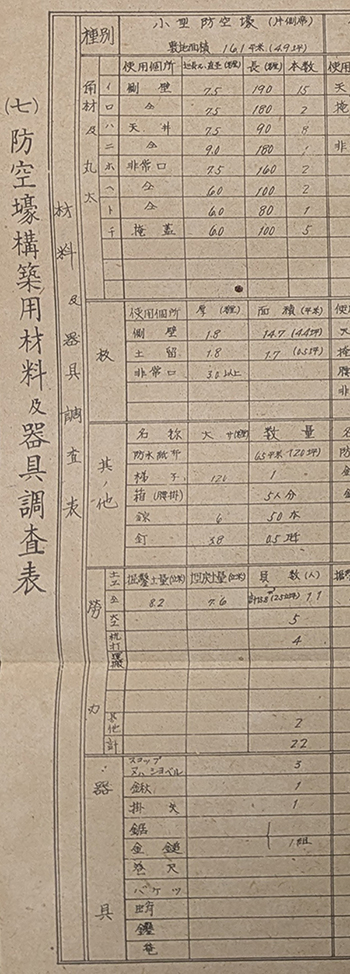

「材料及器具調査票」を拡大してみました。左端の列は、小型防空壕(片側席)に必要なものと労力のリストです。

防空壕を確実に作れるように、具体的で細かいリストになっています。

「仝」という文字がいくつか使われています。「同」「上に同じ」という意味です。

最初のブロック「角材及丸太」の最後の項目「掩蓋」は「えんがい」と読みます。壕の上部を覆う部分です。

3番目のブロック「其の他」、上から2番目「梯子」は「はしご」です。上から4番目は金へんに京、調べたら「かすがい」と読む漢字です。その下は「釘」(くぎ)。必要な数量は「0.5瓩」。「瓩」は、「キログラム」の漢字表記です。

いちばん下は「器具」のリストです。最初は「スコップ又ハ(または)ショベル」。地域によって呼び方が変わりますが、大きい、土を掘るのに使う道具です。(小さい園芸用のではなくて)

金へんに秋は「くわ」です。これも掘る道具ですね。次の「掛矢」(かけや)は、杭を打つ大きいハンマーだそうです。

画数の多い漢字が続きますが順番に「のこぎり」「かなづち」「まきじゃく」です。で、「バケツ」の次が「蛸」。

「蛸」は、海にいる「タコ」を表す漢字です。土台の土とか石を固める道具を「タコ」といいます。本体から持ち手が何本か出ていて、タコのようにも見える形をしています。

その次の画数の多い漢字は、金へんがなければ「鑿」(のみ)という字です。木を削ったり穴を開けたりする刃物です。

最後が「奙」です。「もっこ」と読むのだそうです。運ぶ道具ですね。項目は作ってありますが、このリストを右のほうまで見ても、この項目には数字が入っていません。

詳しい画像はこちらからどうぞ。

https://peace-aichi.com/pdf/20250323_boukuugouyouryou.pdf

ピースあいちウェブサイトの、所蔵品の紹介のページからも、バックナンバーの関連画像が見られます。よかったらこちらもどうぞ。

https://peace-aichi.com/objects/