資料館探訪◆原爆の図丸木美術館 ―埼玉県東松山市―

ボランティア 小澤 美由紀

「そうだ、あそこへ行ってみよう」私の旅は大抵そんなつぶやきから始まる。しかし、そこへ行くにはざっと見積もっても車で6時間。さすがに少し厳しいか?いや、行ける。

その美術館の名は丸木美術館、どんなところだろうか。画家の丸木位里と丸木俊夫妻が共同制作した「原爆の図」を中心とした展示がされているそうだ。「あの絵にもう一度会いたい」その一心で車へ乗り込む。

この話には前話がある。時を2008年8月まで遡る、かわら美術館(愛知県高浜市)「丸木位里・俊展」があと数日で終わってしまう。駆け込みで訪れた展示会には「原爆の図」全15部作の内3作品(第1部幽霊、第4部虹、第11部母子像)が展示されていた。

パンパンに膨れあがった顔、焼けて垂れ下がった皮膚、人は焼かれるとこんな姿になってしまうのか。「虹」という言葉を聞くと夢や希望を連想するがこの絵はその真反対、希望を見いだせない。よく見るとアメリカ兵の捕虜や馬も描かれている。「母子像」という響きからは想像もできない悲惨な情景に目をそらしたくなる。

初めて見た絵の衝撃で一緒にいた母と二人でしばらく呆然とした。この時に受けた衝撃は私の中で何年も燻ることになる。

2012年7月ピースあいちにて「原爆の図展」が開催された。今回は第5部少年少女と第12部とうろう流し。4年前に見た絵とは違った印象を受ける。

「少年少女」たくさんの遺体の中で姉妹が抱き合っている姿があった。この子たちが生きていてくれる姿が希望に思える。

「とうろう流し」 とうろうの中には骸骨、眠っているかのような赤ん坊と共に猫や鳥も描かれていた。画集を購入し、家に帰って読みこむがこれでは足りない。会期中にもう一度見に行く。そこで、「鎮魂の道(岩波書店)」という本を見つけたが廃版になっていたため、とても残念に思ったことを覚えている。

「この気持ちは一体なんなのだろう?」今度はこちらから絵に会いに行こう。そして、冒頭の2015年「そうだ、あそこへ行ってみよう」に続くのである。

2015年7月長い道のりを経て丸木美術館へ到着した。なんと、閉館一時間前。

急ぎ足で回らねば、と気持ちが焦る。館内の入口には受付と売店があり、そこを過ぎるとすぐに「原爆の図」があった。

そう、この絵に会いたかった。以前見ることができなかった絵もあり感激だ。しかし、丸木夫妻の描いた作品はこれだけではなく、奥へ進むとさらに大きな部屋があった。その部屋には「水俣・原発・三里塚」など大規模な作品が壁一面に展示されていた。絵からは今にもうめき声が聞こえてきそう、この場にいると一人取り残されたような気になり部屋を離れる。一体どれだけの人を描いたのだろう?これだけの人々を描いても、それでもまだ足りないという。

閉館時間が迫り、しぶしぶ美術館を後にする。「今度はもっと時間に余裕をもってこよう」と心に誓う。

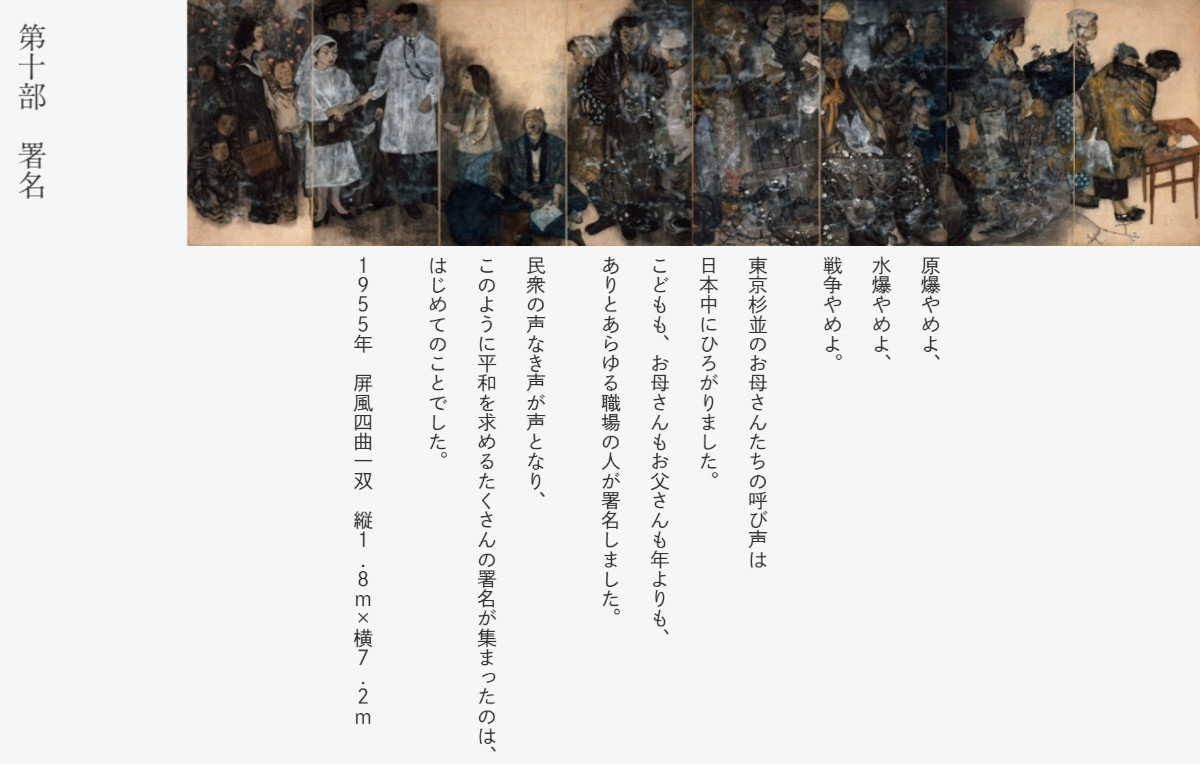

そして、2020年8月再び丸木美術館を訪れる。今度は時間に十分余裕をもっての旅だ、心ゆくまで堪能しよう。「原爆の図」から順番にみていく中「署名」という絵の前で立ち止まる。

(https://marukigallery.jp/hiroshimapanels/)

「原爆やめよ、水爆やめよ、戦争やめよ。東京杉並のお母さんたちの呼び声は日本中に広がりました」このメッセージを目にした時、絵に惹かれる理由が分かった気がする。悲しみや苦しみと向き合い続け、生み出された作品から伝わる強い意志。

前回見ることができなかった丸木位里の母、丸木スマの絵の展示もあった。猫や魚、里の自然などが描かれており、気持ちがほっこりする。

原爆観音堂 (筆者撮影)

建物をでると目の前に広がる大自然。近くには都幾(とき)川が流れ、鳥のさえずりや虫の音も聞こえてくる。建物の周りには原爆観音堂や痛恨の碑もあるので、そちらへもいこう。ここは豊かな自然の中にある美術館、そこにある自然・建物を含めこれらもひとつの作品だ。

「ああ、お腹がすいた」急に現実に引き戻される。そうだ東松山駅周辺で名物の「やきとり」を食べよう。この辺りは「やきとり」と言っても鶏肉ではない。豚の頭(かしらという部位)を串刺しにしたものを焼き、店ごとの特製辛みそをつけて食べるそうだ。東松山に立ち寄りの際は「やきとり」もおすすめだ。

丸木美術館は今年の秋頃より2027年春まで改修工事のためしばらく休館するそうだ。改修前にもう一度訪れたいと思う今日この頃である。

初めて見た絵に強い衝撃を受けたことからはじまった旅は、想像以上の長旅になりました。薄れる記憶を引っ張りだし「あの時はどんな気持ちだっただろうか」と資料を見返した時、1点の作品に目が留まりました。原爆の図「第10部 署名」 この作品に描かれている人々の列は今も続いている。