沖縄スタデイツアーに参加して 運営委員 坂井 栄子

「ピースあいち」の研究会の一つである「沖縄班」が沖縄ツアーを計画し、ボランティア全体に呼び掛けたところ、12名の参加がありました。現地では名市大の阪井芳貴先生に案内をお願いし、2泊3日の沖縄の旅を楽しみ、かつ勉強しました。阪井先生が「通常の観光コースでは訪れない場所を見学し、また、訪問する博物館、資料館ではできるだけ学芸員の話を聞けるようにしたい」と言われていた通り、新しい知識をたくさん得られた旅でした。

うるま市石川歴史民俗資料館

1日目に訪れたうるま市石川歴史民俗資料館では、戦前の暮らしと戦後の生活の様子を資料やパネルを通してみることができました。4月1日の米軍上陸のわずか2日後、米軍によって民間人収容所が設置されたことや、南部のまだ戦闘が激しかった5月7日、日本人強制収容所の中に学校が開かれたことは驚きでした。

辺野古

次に訪れたのは辺野古。政府による移設作業停止の期間であったために、辺野古沿岸部は抗議のボートの姿もなく穏やかな海でした。また、3800人もの人たちが作業再開阻止を訴えた大規模集会も終わっていたため、キャンプ・シュワブのゲート前の座り込み現場も閑散としていました。そこで、運動のリーダー格の人から辺野古の現状について説明を受け、名古屋からも応援をしていることを伝えました。

2日目は名護市屋我地島北部にあるハンセン病療養所「沖縄愛楽園」を訪れました。今年6月の交流会館オープン前からスタッフとして働いているという名古屋出身の方に、展示ガイドをしていただきました。話を聞いていると、ハンセン病(らい病)患者に対する差別と偏見がいかにひどかったかが胸にヒシヒシと響いてきて、私たちは言葉もありませんでした。差別、偏見に加え、10・10空襲(1944年10月10日の空襲)では、病棟が日本軍の兵舎と間違われて攻撃を受けて施設の90%が破壊され、その後もたびたび攻撃されて、多くの患者が亡くなったことも聞きました。隔離された上に戦争での恐ろしい体験を受け、患者さんは大変な思いで過ごされたのだと実感しました。

次に世界遺産の一つである座喜味城跡へ。石垣のアーチ門や石積みの曲線はきれいでした。城壁にのぼると360度見渡せる景色も見事でした。

普天間飛行場

残念だったのは、訪れたのが日曜日だったために、嘉手納飛行場からも普天間飛行場からも飛行機の音が聞かれなかったことです。ただ、「道の駅かでな」の展示室ではジェット機の爆音を聞くことができ、普天間飛行場に隣接している沖縄国際大学の構内に入って普天間飛行場の近さを確かめることができました。2004年の米軍ヘリ墜落現場は整備されて、墜落された校舎の壁の一部が剥ぎ取られてモニュメントのようになっていました。

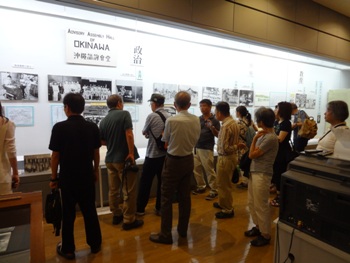

沖縄国際大学へ行く前に、沖縄戦・戦後70周年企画展の最終日という宜野湾市立博物館へ駆け込みました。先ず、目に入ったのは「70年前の宜野湾」です。70年前の宜野湾全体の航空写真をフロアいっぱいに張り付け、施設や鉄道、県道を色別にして、靴で踏んで確かめるようにしてありましたが、この展示方法は「ピースあいち」でも取り入れたら効果があるのではと思いました。普天間を始めとする現在の基地は赤色で囲ってありました。戦後、廃墟の中からたくましく生きる人々の暮らしの展示もたくさんあり、特に米軍からのもらい物の軍服を工夫して自分たちが使いやすいワンピースに作り替えてしまうといった知恵には感心しました。

対馬丸記念館

最後となった3日目は2班に分かれて出発。阪井先生の案内で対馬丸記念館、不屈館(瀬長亀次郎記念館)、那覇市歴史博物館、首里城周辺散策と沖縄師範学校跡、円覚寺跡、第三十二軍司令部壕跡、玉陵(第二尚氏の墓所)などを訪れました。別の1班は現地ガイドの案内で、沖縄平和祈念資料館、平和の礎(いしじ)、ひめゆり平和祈念資料館、首里城を訪問したとのことでした。

この3日間の沖縄ツアーは阪井先生の案内で満足できる旅となり、その上、毎日、沖縄そばを始めとする沖縄ならではの味を楽しむことができました。また「ピースあいち」のボランティアのお二人のレンタカーによる運転で、鉄道網がない沖縄の旅を効率よく回れたことを感謝したいと思います。