信州・安曇野教育の源流(その4 出会いと広がり-信州あずまや高原)

-井口喜源治、相馬黒光、荻原守衛、上原良司、そして平塚らいてう-

ピースあいち研究会 丸山 豊

ピースあいちの夏企画「戦争と若者」から触発されて、安曇野を訪れたら予想もしなかった展開となりました。安曇野から始まった「出会いと広がり」です。

最終回となる今回は碌山美術館、鹿教湯温泉(旧丸子町、現上田市)、菅平、あずまや高原(上田市真田町)まで行きます。その高原には平塚らいてうを愛してやまない市民の学びの家「らいてうの家」が建っていました。

【今も碌山美術館は信州教育の拠点?】

9月初旬、再度安曇野を訪問した帰り、久しぶりに碌山美術館に入った。安曇野の山々を背景に敷地内の穂高東中学と一体化したロケーションはいつ見ても絵画的である。夏休みも終わった9月の午後だから誰もいないかと思っていたら、どこかの中学生と思われる30名程度の生徒たちが学芸員から碌山の作品の説明を受けていた。

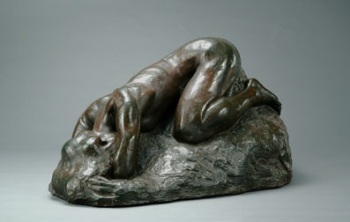

相馬黒光との苦悩を描く【デスペア】 碌山美術館公式HPより

学芸員が取り上げた作品は[鉱夫][女][デスペア]*だったと思う。相馬黒光と新宿中村屋、彼女の芸術愛、碌山の苦悩をさりげなく説明していた。私は説明を聞きながら[女]と[デスペア」[文覚]が三角形に展示されていることに気づいた。学芸員は確か[デスペア]は碌山自身の絶望の表現だ、と説明したように記憶している。

中学生が去ったあとで学芸員と立ち話をした。「守衛と黒光の詳しい説明は避けましたね。」と話す私に「そうですね。相手はまだ中学生ですから。また[文覚(もんがく)]*の苦悩も理解しにくいと思います。」ということだった。

「どこの中学生ですか。」

「木曽の子どもたちです。」

「長野県の子どもたちもよくこの美術館を訪問するんですか。」

「中学によっては『芸術の日』が学校行事にあるようです。さっきの中学生も午前中は松本でサイトウ・キネン・フェスティバルでオペラ鑑賞をして、午後ここに来たんです。明日も来館予定が入っています。」

音楽と美術が軽視される日本の教育にあって、子どもに本物を見せたいという学校、教師たちに「信州白樺教育*」を垣間見た思いがした。

*作品[文覚(もんがく)]:文覚は平安末~鎌倉初期の僧で、もとは北面の武士遠藤盛遠。彼は人妻(袈裟御前)を思慕し、女から「二人の恋を成就するには夫を殺めてから」と云われ、寝室に忍び込んだ。しかし誤って女を殺してしまう。その後文覚と名乗り出家。苦悩と後悔の旅に出た、という説話が残る。この話を知った碌山は、文覚を自分に重ね「Love is art, struggle is beauty」(愛は芸術であり苦悩は美である)とつぶやきながらこの作品を手がけたという。

*作品[デスペア]:絶望の意。「文覚」「デスペア」「女」は荻原守衛の相馬黒光への苦悩、後悔、絶望を表現しているといわれる。

*信州白樺教育と映画「聖職の碑」:1978年製作の映画「聖職の碑」は長野伊那地方の信州白樺教育も描いた作品である。教育とは何か、教師とは何かを問う内容で、今もなお教えられることばかりである。原作『聖職の碑』は諏訪出身の新田次郎作。上伊那郡中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山遭難(1913年)の実話である。映画では鶴田浩二が校長を好演した。

不思議な出会い その一 【井口喜源治記念館の井口副館長と上原良司】

7月の記念館の初回訪問時にこんなことがあった。

井口喜源治記念館の見学を終え、ピースあいちの「戦争と若者」のチラシを井口喜文氏に手渡しながら「これから上原良司の育った有明医院、乳川、乳房橋(ちぶさばし)を訪ねたいんですがどこら辺りになりますか。」と聞いたところ、驚くべき事実が分かった。

「すぐそこですよ。実は私は上原家と遠縁なんです。上原家は3人の息子を戦争で奪われ妹の清子さんが家を継ぐことになり、本家井口の親戚にあたる平林家*から婿養子(医者)を迎え有明医院を継ぎました。元気なころには皆で集まって清子さんもご一緒に楽しく語らいました。もっと以前なら電話すればすぐここに来てくれましたが、清子さんは高齢でして・・・。現在は松本のマンションで生活しておられます。」と口にされた。

副館長の井口喜文氏(井口喜源治の孫)は平林家を通じて上原良司と縁戚関係になったことが判明。記念館から安曇野の人脈がつながった始まりであった。不思議な因縁である。

良司がさよならと叫んだ乳房橋と乳川

さっそく乳房橋に行き、有明山をながめ乳川に手を浸した。アルプスを源とする水の流れは安曇野に豊かな恵みをもたらし、穂高川から犀川に注ぎ千曲川となる。有明医院の建物は現存し上原家の表札があった。

この道も川も安曇野を訪れる度に何度でも通った場所だった。今回は全く違ってみえた。

2回目の訪問では上原良司関係の新聞切り抜き、碌山や黒光、研成義塾の研究冊子など眼にすることができた。

今回の安曇野教育の源流シリーズも井口喜文氏との出会いがなければ始まらなかっただろう。また井口家の親戚関係から平林ゴードン*とのつながりもわかり、安曇野教育は米国まで及んだ事実も知ることができた。

*平林家:研成義塾で井口喜源治の教えを受け渡米した平林一族。

*平林ゴードン(1918~2012):研成義塾で学んだ後に渡米した平林の両親のもとシアトルで生まれる。井口喜源治を尊敬した宗教的平和主義者でもあり米国でも著名な社会学者(大学教授)。第2次世界大戦における日系人立ち退き命令は米国の憲法違反として連邦政府を訴えた。1943年に最高裁で敗北に終わったが、後日、裁判における新事実が発見され、1987年に判決が覆され勝利した。公民権の象徴となり2012年大統領自由勲章を受賞した。安曇野教育は米国まで及び、やがて大統領をも動かす歴史を作った。差別と人権、憲法を守ることの大切さなどを訴えた平林ゴードンから日本は学ぶことが多い。

不思議な出会い その二 【鹿教湯温泉で】

鹿教湯は信州の中央部に位置し、湯治場で有名な温泉である。いつも泊まる小さな宿のご主人はアーティストなのだ。宿の一角のホールは美術館でもありとコンサートホールでもある。山間の文化の拠点といったところか。ご主人のS氏はフルート演奏、ギターの引き語りを宿泊客に披露したり、宿泊客も楽器を持参してミニコンサートを開くこともある。

朝、コーヒーを飲みながら「実は昨日上原良司を訪ねて安曇野に行ってきたんですよ。」

とピースあいちのチラシを渡したところ、意外な答えが返ってきた。

「特攻隊員ですね。私、特攻隊員へのオマージュ(鎮魂歌)を作ったところです。」早速ホールに入り、ギターの引き語りで聞くことになった。彼は作曲しただけでその曲を聴いた松本在住の作詞家が「是非、この曲で作詞したい」と話が弾み、できあがった歌だそうだ。作詞家はこの曲を知覧に送りたいと希望しているらしい。

フォーク調だがその歌詞に「恋人」や「妹」があり、妻は「この歌詞は上原良司を歌ったものではないか」と感じたという。

弾き語りをする宿のオーナー

名古屋に帰って調べたところ、どうも松本の飛行場で特攻隊の訓練が行われていたこと、「武剋隊」「武揚隊」と呼ばれた部隊が知覧に向けて飛び立ったことがなどがわかった。

正確な歌詞が手元にないので分からないが、良司だけでなく松本から飛び立った若き特攻隊員へのオマージュだったのだろう。

S氏には作詞・作曲の楽譜の完成をお願いしておいたので、いずれ披露できると思う。

【松本、伊那、松代と登戸研究所】

兵力温存の疎開だけでなく「本土決戦に備えた配置*」的な意味で松本はじめ長野県内が選ばれたらしい。信州は神州であるとこじつけ、疎開の最適地とされた。国体護持、本土決戦の最後の砦となる松代大本営地下壕が、その中枢温存疎開の象徴である。同時に謀略殺人兵器研究の秘密組織、登戸研究所も伊那に疎開させている。その伊那で731部隊石井式濾水機の濾過筒が大量に発見されている。これは中国での細菌戰を目的に濾過浄水装置として石井四郎が開発したものであり、なぜ伊那に大量に保管されていたのか、大きなナゾである。

本土決戦と無関係ではないとすると、731部隊と登戸、松代を結ぶ糸が見えてくる。つまり細菌戦を視野に入れた本土決戦秘密計画だったのかも。今年の夏(2014)歴史地理教育者協議会で訪れた登戸研究所と松本、伊那、松代がつながった。実証研究が待たれる。

*「本土決戦に備えた配置」:きむらけん『特攻隊と〈松本〉褶曲山脈 鉛筆部隊の軌跡』(採流社 2013)が詳しい。

不思議な出会い その三 【らいてうの家で】

余り知られていないが、「らいてうの家」が鹿教湯温泉から50分もかからない真田町(上田市)のあずまや高原(菅平高原に隣接)にある。もちろん「らいてう」とは平塚雷鳥*だが、どんな家なのか、なぜそこにあるのかと考えながら、標高1400mにあるカラ松、アカマツ造りの「らいてうの家」にたどりついた。高原の自然に溶け込んだ質素だが惜しみなく手を入れた家だった。

「平塚らいてうにとって信州は葛藤からの回復を与えてくれた愛すべき地だった。その信州の山に憧れ、戦後菅平のあずまや高原に国際平和村を作りたいと願っており、土地も購入していた。その意思を継いでらいてう、女性史研究家の米田佐代子氏を中心に全国からの募金支援で2006年6月「らいてうの家」がその地に完成した。『青鞜』創刊号の表紙を飾った長沼智恵子*の挿絵がステンドガラス風に飾られるなど、らいてうの人生とこころざしを刻んだ高原の小さな家である。雷鳥の足跡、関係資料を保存し、研究、文化活動など多様な運動をしている。」

信州あずまや高原「らいてうの家」

「らいてうの家」では、昼食をごちそうになるという大歓待を受けた。4名のボランティアの女性が手作りの昼食を持ち寄り、皆で分け合う楽しいランチである。メニューがすばらしい。

「おやき」「ワラビ」「キノコ」「山菜おにぎり」「漬け物」「タマゴタケキノコ汁」みな舌鼓を打ちながらのおやき談義が始まった。4人のおやき自慢。手前味噌ならぬ手前おやき談義となった。

さて不思議な出会いとは、雷鳥と黒光がこの家でつながったことである。らいてうは画家奥村博史と夫婦別姓の同居結婚をした。「新しい女」を実践したわけだが、生活は一時困難を極めたらしい。その時、相馬黒光が幅広い人脈をバックに奥村博史展、絵画即売会を企画し、いろいろアドバイスしたことを、ボランティア・理事のSさんが教えてくれた。書庫から取り出してくれた『青鞜』*の最後にその広告が載っていた。奥村博史の展覧会には相馬黒光が訪れて彼の油絵を購入した。それ以後らいてうはたびたび新宿中村屋に彼の絵を持参したという。「なるほど、相馬黒光はらいてうをこうして支援したのか」いかにも黒光らしい。

それにしても「らいてうの家」は不思議な魅力をもっている。らいてうの平和への願いが受け継がれ、ボランティアの皆さんも生き生きしていた。自然を愛する人は文化を愛し、自然と人間との共生も楽しんでいる。また訪れてみたい。

2階のステージからSさんが私たちのために歌を披露してくれた。カラ松の吹き抜けの家はコンサートホールにふさわしい。「元始女性は太陽であった」が歌曲になって溶け込んだ。

【おわりにかえて-平和を生み出す流れ】

今回で本稿は終了するが、当初は上原良司から自由を考えるのが目的の一つだった。ところが井口喜源治と出会い、そこから芸術、教育、平和まで広がり、思いがけないところで平塚らいてうと出会ったことも不思議な縁だった。

歴史とはおもしろいものだとつくづく思う。自由と平和をいろいろな側面から考えた人々はどこかで必ずつながってくる。信州安曇野だけでなく日本至る所に江戸時代に遡る自由と平和の源流はある。

あの教育勅語の下でさえキリスト教的・社会主義的人道主義と自由主義を主張し、教育とは「人格の完成」と実践した人たちがいた。そこから平和への流れを生み戦争を否定していった歴史があった。百年以上前の研成義塾はその教育理念を貫き、世界を見つめた国際主義は狭いナショナリズムを超越し、米国の人権、公民権にまで及んでいた。

上原良司や清沢洌らの自由主義もその中に平和主義がある。つまり自由主義は平和主義と重なる。その中で平塚らいてうは、戦中の困難な時期にあっても自らの姿勢を守り、戦後の平和運動を支えたと評価される一人である。

「平和な世界を、非武装、非交戦でつくろう」この流れは、著名な人物が主役の平和から市民たち(国境を越えた地球市民)の手作りの平和を生み出す流れへと動き出している。今や市民の協働、協同、学習が平和を生む原動力である。「ピースあいち」もこの流れにある。(完 2014.11.25)

追記 【らいてうとピースあいち】

ピースあいちの展示でらいてうはどう扱われているのか。

1954年3月1日のビキニ水爆実験で被爆した第5福竜丸事件を契機に杉並の女性たちが原水爆反対の署名運動に立ちあがったこと、また1955年8月6日には原水爆禁止世界大会が広島で開催されたことはきちんと紹介されている。しかし、「らいてう」は見当たらない。

この原水爆禁止運動が第一回母親大会の開催(1955年)になった事実がポイントだ。その中心的人物に「平塚らいてう」がいた。ピースあいちの一階現代展示はカントの「非武装・世界連邦」から始まる。同じ思想にたどりついた平塚らいてうをピースあいちは女性史の視点のみならず平和思想からどう位置づけるのか今後の課題である。(東海の女性史からの視点としては、市川房枝、ガントレット恒子、上野葉子なども取り上げていくべきだろう。)

『青鞜』創刊号の智恵子の挿絵が

ステンドガラス風に

飾られたらいてうの家の窓

(らいてうの家公式HPより)

*平塚らいてう(1886~ 1971):米田佐代子氏は「いのちを生む性である女性の手でいのちを抹殺しない世界平和をつくりだそう」という、らいてうの「平和思想」は「戦後は原水爆の悲劇を繰り返させないために、いのちを生む女性の手で平和を」と母親運動の呼びかけとなり、「さらに晩年まで非武装・非交戦の日本国憲法を守って「世界連邦」建設を夢みるところまで一貫していた」とらいてうを高く評価している。(米田佐代子「『青鞜』の原風景-平塚らいてうの1908年信州滞在をめぐって-」(平塚らいてうの会紀要第3号 p-18)

*長沼智恵子(1886~1938):画家、高村光太郎と結婚 詩集「智恵子抄」は彼女。らいてうと日本女子大学在学中、テニスのダブルスを組んだ。『青鞜』の表紙を描く。

*『青鞜』と岩波書店:諏訪出身の岩波茂雄(1881-1946)は1914年岩波書店を創業し、信州教育を支えた一人である。岩波書店開業の際は、相馬愛蔵、黒光夫妻に相談した。平塚雷鳥が編集した雑誌『青鞜』がその後 経営難に陥ったとき、発行元を買って出た岩波茂雄の「好意」を雷鳥は「うさんくさく」思ったらしい。

参考文献

米田佐代子「信州あずまや高原に建つ「らいてうの家」」(八十二文化財団編『地域文化』No.107 2013)

米田佐代子『らいてうの家 四季ものがたり』(NPO法人平塚らいてうの会 2009.10)

米田佐代子編「『青鞜』の時代と信州」(『平塚らいてうの会紀要第3号』2010.6)

杉山洋子「雑誌の表紙絵に見る奥村博史」(『平塚らいてうの会紀要第2号』2009.6)

米田佐代子『満月の夜の森で-まだ知らないらいてうに出会う旅』(戸倉書院 2012.7)

米田佐代子『歴史に人権を刻んだ女たち』(かもがわ出版1996.6)

写真

らいてうの家:八十二文化財団編『地域文化』No.107 p-23より引用

「信州・安曇野教育の源流―井口喜源治、相馬黒光、荻原守衛、上原良司そして平塚らいてう-」はメルマガ第57号(2014年8月25日発行)から計4回にわたって連載されました。

その1 [第57号](研成義塾からみた碌山と黒光)2014/8/25

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201408/vol_57-8.html

その2 [第58号](自由の地下水)2014/9/25

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201409/vol_58-10.html

その3 [第59号](安曇野の風土と上原良司)2014/10/25

http://www.peace-aichi.com/piace_aichi/201410/vol_59-7.html

その4 本号(出会いと広がり-信州あずまや高原)