信州・安曇野教育の源流(その3 安曇野の風土と上原良司)

-井口喜源治、相馬黒光、荻原守衛、上原良司、そして平塚らいてう-

ピースあいち研究会 丸山 豊

第3回は、「俺が戦争で死ぬのは、愛する人たちのため。戦死しても天国に行くから、靖国神社にはいないよ」と語り、密かに心の中で「愛する冾子(きょうこ)ちゃん」と叫び続けた特攻学徒兵、上原良司の自由主義を安曇野の風土が生んだ「知」から考えます。

ただ単にロマンス、感傷に終わらせることなく現代への歴史的警鐘として探っていきます。

7. 安曇野の風土と上原良司*

松本中時代の上原良司1922- 1945

さて、安曇野・穂高が生んだ上原良司を取り上げる。(彼は慶応大学在学中、学徒出陣で特攻隊員となり、1945年5月11日戦死。出撃前夜に最期の遺書となる「所感」を残した。注*参照)

改めて『きけわだつみのこえ』の若き学徒兵の遺書などを読んでみると、皆二十代前半とは思えない知性の高さに驚かされると同時に一つの疑問がわく。

上原のような優れた知性を持っていた若者たちが「本当に納得して不条理な死を受け入れたのか」という疑問である。

この疑問を探りつつ、上原良司と井口喜源治、相馬愛蔵、黒光らとの接点を安曇野の地域と平和、文化から考えたい。

良司は、クローチェ*の自由主義に感銘し、世界史の中に日本を位置づけて全体主義を批判するに至った。屈辱的で非人間的な訓練の末、自由主義の勝利を確信して戦死した。

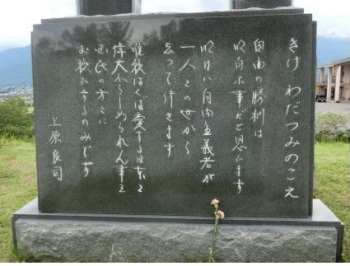

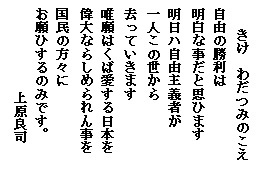

「明日は自由主義者が一人この世から去っていきます。」と書き終えて。

「俺が戦争で死ぬのは、愛する人たちのため。戦死しても天国に行くから、靖国神社にはいないよ」(中島博昭『あゝ祖国よ恋人よ』(信濃毎日新聞2005.)これは遺書ではなく「記憶された会話」の一部だが、単に恋人への想いに留まらず、靖国を拒否した特攻隊員の存在は今も驚きである。

良司は「なぜ、自分は特攻隊員として死ぬのか」を考え続け、その答えを自由主義こそ人間の本来的な生き方の根源であり、これを否定するものは必ず敗北する、と結論づけた。

最期は自由の勝利を確信して死んだ。

一方、人間らしい自由とは人を愛する自由でもあった。良司は心の恋人であった幼なじみの石川冾子への愛を、最後のバイブルに等しかった羽仁五郎著『クロォチェ』に託した。活字をところどころ○印で囲んで、「きょうこちゃん さようなら 僕はきみがすきだった」と独白し、死の恐怖から自分を解き放った。遺書と所感は、良司の知性と深い教養を感じさせ、読む人の心に響く。

【上原良司の遺書】

「私ハ明確に云へば、自由主義に憧れてゐました。日本が真に永久に続くためにハ自由主義が必要であると思ったからです。之ハ馬鹿なことに聞えるかも知れません。

それハ現在日本が全体主義的な気分に包まれてゐるからです。併し、真に大きな眼を開き、人間の本性を考ヘた時、自由主義こそ合理的なる主義だと思ひます。

戦争において勝敗を見んとすれバ、その国の主義を見れバ事前に於て判明すると思ひます。人間の本性に合った自然な主義を持った国の勝戦(かちいくさ)ハ、火を見るよりも明(らか)であると思ひます。

(中略)私の理想ハ空しく敗れました。この上ハ只、日本の自由、独立の為、喜んで、命を捧げます。(後略)」 (岩波文庫『新版きけわだつみのこえ』より)

中島博昭氏は、その著で、良司の「所感」に隠されるメッセージの中に安曇野の風土、すなわち明治の自由民権運動、キリスト教的社会改革、非戦・反戦、社会主義思想、大正期の自由教育、大正デモクラシーを見ようとしている。「その思想形成のルーツを探る」として、良司の祖父、上原良三郎(1866―1907)を自由主義的思考から取り上げている。 要約する。

祖父良三郎は安曇野で荻原家に生まれ、その後、母の実家松本の川舟家で育ち、長野師範(松本校)卒業後、上原家の婿養子となり上原良三郎となった。複雑であるが安曇野、松本の風土の中にあったということである。

松本一帯は明治時代自由民権運動が盛んであり、良三郎の兄は民権結社に加入、妹も自由民権運動家に嫁ぐなど良三郎も自由の思想の影響を受けている。

松本地区の島内小学校の校長時代、キリスト教徒である望月直弥*を自分の学校の教員として招いたが、その望月が深く交流した人物が相馬愛蔵、井口喜源治であった。望月は東穂高禁酒会に学び、赴任した学区に島内禁酒・禁煙会を組織、活動を開始した。望月は内村鑑三の非戦論に共鳴し日露戦争批判を展開したため、ロシアスパイと疑われたらしい。その時、上原良三郎は望月の思想と自由を守った。 信州の自由と非戦の思想の流れがここにある。(以上要約)

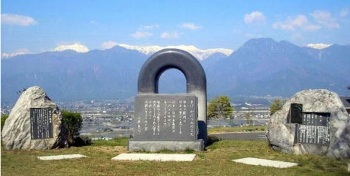

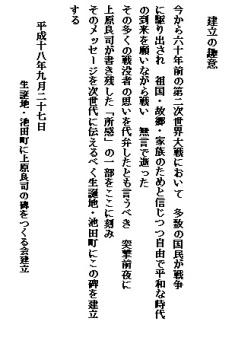

上原良司の石碑(長野県北安曇郡池田町)

左から建立の趣意、「所感」、良司の略歴(池田町HPより)

2006年9月27日 上原良司の誕生日に建立

さて上原良司が祖父の良三郎の影響をどこまで受けたか定かではない。中島博昭氏によれば、良司は、ファシズムを批判し弾圧を受けた自由主義者・河合栄治郎*を尊敬したという。

研成義塾出身で井口喜源治の教え子でもある安曇野出身の清沢洌(きよし)*も自由主義者の一人だ。清沢も戦争の時代に逆らった。良司も日本を全体主義と批判し、その敗北を予想し、将来の社会の在り方を国民に託した。良司と清沢の直接的な接点はないが、安曇野の乳房橋を挟んで隣どおしの村で育った二人は、世代は違っても国家から危険とされた自由主義の立場を同時代に貫いた。そして共に敗戦を目前にしてこの世を去った。

小林多喜二が虐殺された後、自由主義者までも投獄され拷問されるようになった日本、また自由な思想、文化も奪われた時代にこのような人物がいたのだ。

良司や清沢の源流に安曇野があり井口喜源治、相馬愛蔵とその先に木下尚江や内村鑑三があった。

良司の「所感」碑

このモニュメントに包み込まれるように有明山が見える。

ここからの安曇野の展望は最高だ。

碑文は「所感」の抜粋引用

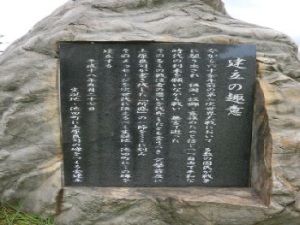

建立の趣意文 歴史を踏まえた格調高い碑文。

この趣旨から、はかりしれない思いが読み取れた。

【良司の「所感」碑と建立の趣意文】

碑は上原良司が生まれた北安曇郡池田町の公園にあり、そこからは北アルプス、安曇野はもちろん遠くは松本方面も一望できる。正面に座る有明山は良司の故郷安曇野の象徴である。

この碑文の建立趣旨を読みながら、「碑をつくる会」のメンバーの怯まない平和への意思とそれを支えた安曇野の風土を改めて感じた。建立にあたって「所感」のどの部分を引用するか、趣意文の中身に何を盛り込むか、何を伝えるか、突っ込んだ論議がなされたことだろう。

「多数の国民が戦争に駆り出され」「平和な時代の到来を願い」ながら「無言で逝った」・・・ここに刻み込まれた文には本音の遺言を書けずに死んだ多くの若者の無念の思いが読み取れた。「所感」を残すことができた良司の自由主義は、彼一人の思想ではないことも感じさせる。

碑を見ながら「なぜ若者を死に追いやってしまったのか」「もし彼らが戦争の犠牲にならなかったなら」、と思わずにはいられなかった。

「世界に尊敬される国になって欲しい」彼らのこの願いは戦後日本国憲法として結実された。良司は書いている。「国民の方々にお願いするのみです」と。私たちは彼らの悲壮な願いに応えてきたのか。今日本は本当に自由で平和な国になったのか。この碑は今なお、私たちに大きな課題*を突きつけているのではないか。

その課題とは、感傷に終わることなく「いったいなぜこの戦争がおこったのか」をきちんと振り返り、自分自身が歴史に向き合っているかどうかにある。良司は悩みながらも自由主義を以て、あの戦争の歴史的本質を見抜こうとしていたのだから。

(つづく 第4回は「出会いと広がり」)

信濃毎日新聞 2010年5月12日 井口喜源治記念館所蔵

何も知らない石川冾子は別の男性と結婚。その二ヶ月後、病死した。

良司は妹からの手紙で彼女の死を知った。

安曇野穂高有明の実家に帰郷した際、彼女の写真を手に入れ、出撃のため故郷を離れた。