◆語り手の活動から◆いちばん大切なもの 平和といのち

―日本の学校から小学校がなくなったころー

ピースあいち語り手 原 宜子

【1】尋常(じんじょう)小学校から国民学校へ ※当時は國民學校と表示

① 私(昭和9・1934年生まれ)と私の同級生は、小学校と名のつく学校に通ったことがありません。それはなぜでしょうか?

明治5(1872年)年の学制以来約70年続いた尋常小学校が廃止され、代わって国民学校が開設され、国民学校一年生として入学し、六年生で卒業したからです。国民学校はこの6年間のみ存在した学校です。

② そのころ、15年戦争(1931~1945年)が続いていました。

すでに日本は、台湾・朝鮮半島を日本の領土にしていましたが、中国への侵略を開始し、満州事変(1931年)、日中戦争(1937年)へとつき進み、さらに東南アジア・太平洋へと進撃し、アメリカ、イギリスなどとの太平洋戦争(1941~1945年)へ突入していきました。

③ 太平洋戦争が始まったころには、すでに戦争が10年も続いており、物資は欠乏し、軍事費の増大で家計は圧迫されていました。政府は国民精神総動員運動で戦争への道を扇動していました。

この戦争に勝つために、教育の方針を転換して、子どもたちに徹底した愛国心を植え付け、天皇陛下のために、命を捨てて戦う少国民を育てることにしたのです。

【2】国民学校での教育

① 教育勅語(ちょくご)に基き、天皇を中心にした軍国主義教育が行われました。全教科で教えられましたが、その中心は修身(しゅうしん)という教科でした。人権については、「身(み)は鴻毛(こうもう)の軽(かる)きに致(いた)す」と言われ、命は鳥の羽のように軽いものとされました。

教育勅語は、意味もわからないまま、全部暗唱しなければなりませんでした。

教科書も軍国主義に変わりました。

② 徹底して教えられた具体例は、

・天皇は人の姿をした神様で、見ると目がつぶれると教えられ、授業で天皇陛下という言葉を先生が話されるときには、「おそれおおくも」という言葉で、起立し、直立不動の「気をつけ」の姿勢で「天皇陛下」という言葉を聞き、聞き終わると座って続きの話を聞くという具合に、何度も立ったり座ったりのくり返しです。

・新聞の天皇の写真を粗末にしてはいけないので、写真の切り抜きをして学校へ持参するのが子どもたちの大きな仕事でした。

・歴史の授業は、毎時間最初に、第一代神武天皇、第二代綏靖(スイゼイ)天皇と、124代までを唱和して神代の時代からの歴史を学びました。この天皇の名前も教育勅語と同じく全部暗唱しなければなりませんでした。

・国民学校は軍隊と同じスタイルでの教育で、自衛隊などが行進しているような、「分列行進」の練習や、職員室への出入りも大声で名乗ってからと軍隊そのものでした。体罰は日常的なものでした。水を一杯にしたバケツを両手にさげて廊下に立たされるなどはその一例です。

・敵国語が禁止され、音楽の授業ではドレミファソラシドが禁止になり、ハニホヘトイロハに変えられました。敵と味方の飛行機の音を聞き分けるため、和音の聞き取りが訓練されました。

・子どもたちは少国民(年少期の国民)と呼ばれ戦争遂行の意気に燃えさせられました。

・「撃(う)ちてし止まん」、「欲しがりません勝つまでは」、「ぜいたくは敵」などのスローガンを叫び、「パーマネント禁止の歌」などで、お国のため、天皇陛下のために命を捨てて一生懸命に尽くすように洗脳されました。

・「鬼畜米英(きちくべいえい)」と称して、アメリカ・イギリス人は鬼や畜生と同じものだから、いくら殺してもよい。 人間ではないので黒い血が流れているとまで、骨の髄まで憎むように教えられました。

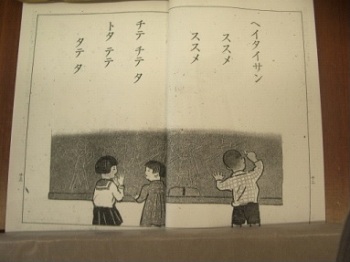

・学校で、<勝ち抜く僕ら少國民>という歌を歌って、突撃だ と叫んでいました。

勝ち抜く僕(ぼく)ら少國民 天皇陛下(へいか)の御為(おんため)に

死ねと教えた父母(ちちはは)の 紅(あか)い血潮(ちしお)を受け継(つ)いで

心に決死(けっし)の白襷(しろだすき) 駈けて勇んで突撃(とつげき)だ

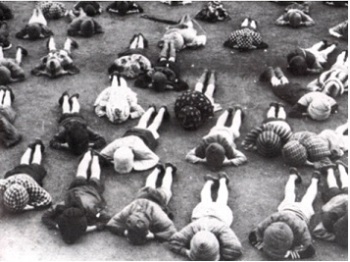

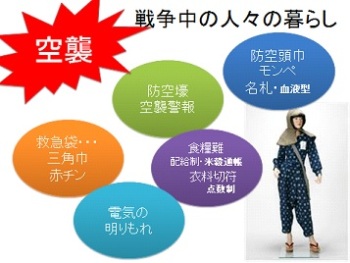

③ 空襲に備えて避難訓練をしていました。親指で鼓膜を押さえ4本の指で目を押さえて地面に身を伏せて身じろぎもしてはいけない。白い洋服は目立たないように汚い地面のような色に染めさせられました。

④ 通学スタイルは、胸に血液型まで書いた布の名札を縫い付け、片方に防空頭巾、もう片方に救急袋を下げ、ランドセルを背負っていました。靴はほとんど配給がなくなり下駄や藁草履を履いていました。たまに靴がクラスに一足配給になると、祈るような気持ちでくじ引きをしました。

⑤ 天皇制を批判すれば不敬罪で検挙されますが、戦争遂行の政府の方針に従わない者には、「非国民」「売国奴」というレッテルがはられました。子どもたちの間でも、気に食わない者には「スパイ」呼ばわりを盛んにするようになりました。

【3】学童疎開(そかい) 1944年夏から

① 本土空襲が激しくなってきますと、未来の兵力としての子どもの命が失われますし、避難の足手まといにもなりますので、子どもたちを安全な場所に疎開させる命令がでました。

② 集団疎開は、避難先がない子どもたちを先生が引率して、田舎のお寺や公民館などで集団生活をさせたものです。食糧難の時代に、大変なことでした。

③ 縁故(えんこ)疎開は、親と別れて子どもたちだけが親戚に預けられ生活したのです。

私は4年生の夏、3年生の妹と伯父の家に預けられました。居候の身で、望郷の念、親恋しさの淋しい、悲しい、帰りたい一心の生活です。妹はストレスのため、「おねしょ」が始まり、妹の親代わりとしても気苦労が絶えませんでした。軍馬の干し草作りやどんぐり拾いの宿題も疎開児にはつらい思い出です。授業を止めて出征兵士の家に農作業の手伝いによく行きました。どれほどの手伝いになったかはわかりません。

【4】敗戦 (1945年8月15日)

① 戦争が終わり、連合国軍の命令で、軍国主義教育が否定され、民主教育へと変えられました。修身や、神話に基く歴史、日本の侵略の跡が色濃く残る地理の授業が廃止になりました。

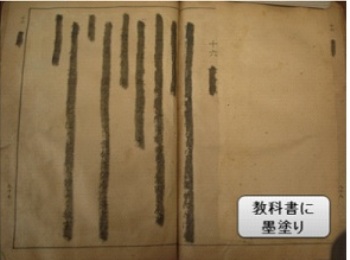

② 今まで使っていた教科書の軍国主義的な部分を墨で塗りつぶしました。墨塗り教科書といわれるものです。学校へ文字を習いに行くのではなく、字を消しに行ったのです。新しい教科書の作成が間に合わず、新聞紙のような教科書も使用しました。

③ 6・3・3制教育が発足しました。1947年3月、私の6年生卒業と同時に、国民学校制度が廃止され、小学校制度になりました。

1947年4月に新制中学校が発足しました。そして、その第一期生として入学しました。当時は旧制中学校がありましたので、新制中学と呼ばれていました。教育の方針が全く変わり、戸惑いの中で遊んでばかりいましたので、世間では、「6・3・3制、野球ばかりが強くなり」と言われていました。

④ 文部省発行の『あたらしい憲法のはなし』を教科書として徹底的に学習しました。

憲法第九条 戦争の放棄

1. 日本は永久に戦争をしない

2. 陸軍、海軍、空軍などの戦力は持たない

と、私たちは徹底的に教えられた世代です。