12月8日に◆九軍神と一人の捕虜 ボランティア 林 收

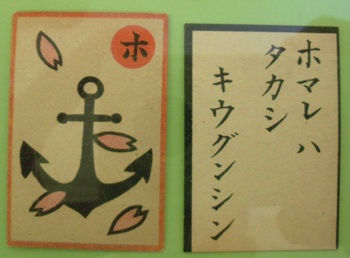

愛国イロハカルタより [ホ]

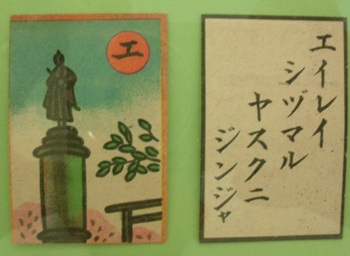

愛国イロハカルタより [エ]

1941年(昭和16年)12月8日、大日本帝国は西太平洋ハワイオアフ島の真珠湾攻撃とマレー半島侵攻によりアジア太平洋戦争(開戦時の正式呼称は大東亜戦争)へ突入しました。

毎年8月と12月に浮上する、古くて新しい問題に「靖国」があります。

「靖国」は国民を勇んで死地に向かわせる冷徹な国家システムという面と、「お国のため、家族のため」の一念で戦場に命を投げ出した人を称え、その遺族を慰め鎮める役割との両面があると考えます。

いまピースあいちで展示中の「戦争と子どもたちのくらし」では「愛国イロハカルタ」の実物が見られます。その中に「ホマレ ハ タカシ キウグンシン」と「エイレイ シヅマル ヤスクニ ジンジャ」があります。

誉れの九軍神

キウグンシン(九軍神)とは、二人乗りの特殊潜航艇5隻により敵艦に接近攻撃する作戦をとった真珠湾攻撃で、あえなく戦死した9人の将兵のことです。この9人は誉れの高い軍神として崇(あが)められ、ヤスクニの神として祀(まつ)られました。

このことがイロハカルタを通して子どもたちにまで教えこまれたことを示しています。

屈辱の捕虜

この特殊潜航艇には10人の将兵が乗船していたのですが、そのうちの一人は座礁した潜航艇から脱出し失神状態で海岸に漂着したところを米軍に捕らえられ、捕虜となりました。しかし、日本国内でこのことが公に知らされることは決してありませんでした。

この1人こそ太平洋戦争の捕虜第一号として数奇の運命をたどった酒巻和男氏で、その体験を酒巻氏の著書「捕虜第一号」によって簡単に紹介します。

きれいな山や川や農園に包まれた平和で牧歌的な徳島の片田舎を故郷として育った酒巻さんは、中学校時代には学校の先生を志望する生徒でした。しかし、満州事変から支那事変へと戦場が拡大し、いずれ軍隊へ入らなければならない時勢を悟って、海軍兵学校へ進みました。

海軍兵学校では、軍人はいつでも死ねることや、戦いには絶対勝たなくてはならないことが一番大切であることを繰り返し教育されましたが、酒巻さんは疑問を抱いていました。いつでも死ねるということの強調は、死を軽視することにつながると考えたからです。

昭和15年8月海軍兵学校を卒業し、折から研究が進められていた特殊潜航艇の搭乗員に選抜され、他の35名の士官・下士官とともに第二回講習訓練を受け出撃に備えることになりました。

太平洋戦争開戦を前に、5艇の潜航艇に士官・下士官各1名合計10名が乗り組み、真珠湾攻撃に加わることが命ぜられました。酒巻さんが乗り組んだ母艦「イ号第二十四潜水艦」から放たれた酒巻艇は、ジャイロコンパスの故障のため真珠湾への到着が遅れたり、湾口のさんご礁に乗り上げたりして計画通り湾内への潜航ができないでいる間に完全に座礁してしまいました。

特殊潜航艇は機密保持のため自爆させなければなりません。艇長として潜航艇と運命をともにするか、人間として生き延び次の使命を待つか迷ったあげく、酒巻さんは人間の道を選びました。特殊潜航艇に自爆装置を仕掛け、部下とともに艇外に脱出しました。陸へ向かって泳いでいるうちに疲労と負傷から失神状態に陥り、無意識で岸に打ち上げられているところを米兵に捕らえられ、トラックで収容所へ護送されていきました。

ハワイの捕虜収容所内では、たぶん戦死したであろう9人の同僚を思い浮かべ、惨めに囚われの身となって何一つ祖国に尽くせなかった屈辱感に襲われた酒巻さんは、自決も真剣に考えましたが思いとどまりました。

翌年、アメリカ本土の収容所に移され、数カ所のキャンプを転々とする間、捕虜にされた日本兵が自決しようとするのを止めたり、先任士官として捕虜の待遇問題を米軍と掛け合うなど日本人捕虜のために尽くし、終戦後の1946年(昭和21年)に帰国を果たしました。

日本経済の復興にも貢献

「靖国」のシステムは、君国のため命を捨てたものを英霊として奉る反面、奇跡的に命を保って捕虜となった酒巻さんについては生存すら隠し通されていました。その酒巻さんの復員を暖かく受け入れてくれるところは家族の住む故郷しかありません。

故郷で農作業をしながら世間の噂が薄らぐのを待つうち、縁あって自動車関連企業への就職が決まりました。そこから平和産業人としての道を歩み、1987年(昭和62年)まで勤め上げたのち、1999年(平成11年)11月、自動車産業のまち愛知県豊田市で81歳の生涯を閉じました。

憲法改正への強い意欲を示す安倍自民党総裁

2012.9.30日本会議・京都北部支部主催講演会にて

―四方源太郎日記より―

復活の狙いは

翻って今年9月、「靖国」派を自認し、「戦後レジームからの脱却」を掲げて戦前回帰の価値観を至上とする人物が、政権交代を狙う自民党の総裁に就いたことは、配下に与野党国会議員150名余を擁する日本会議の勢力とあわせ見るとき、この国の方向性を危ぶまずにはおれません。