ベルタ・フォン・ズットナーの生涯と反戦小説『武器を捨てよ!』

愛知学院大学准教授 糸井川 修

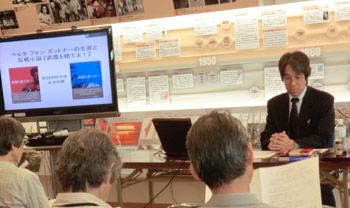

講演会の様子

“ズットナー?”“ベルタ?”。「ベルタ・フォン・ズットナー展」が決まったとき、ピースあいちで交わされた会話です。

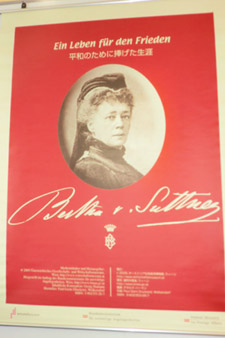

5月22日から6月9日にかけて開催された「展示」の宣伝チラシの作成、準備を通じて、19世紀末から20世紀初めにかけ活躍したオーストリアの作家・平和活動家のベルタ・フォン・ズットナーがわたしたちの前に現れてきました。ヨーロッパでは「平和運動の母」として知られ、オーストリアの2ユーロ硬貨に肖像が刻まれているベルタです。

今回の展示は、女性で初のノーベル平和賞受賞者ベルタの受賞100周年記念としてオーストリア政府が作成したパネルでした。日本では、3回目の展示ということでした。

5月26日には、展示にご協力いただき、また、ズットナーの小説「武器を捨てよ!」の翻訳者でもある愛知学院大学准教授・糸井川修さんの講演会が行われました。以下その講演から…・

私がズットナーと出会ったのは、1999年から2000年、在外研究で訪れたオーストリアのウィーンでした。ズットナーが女性として最初のノーベル平和賞を受賞し、名作『武器を捨てよ!』の作者だということを知りました。帰国後、彼女の生涯と『武器を捨てよ!』を紹介する論文を大学の紀要に執筆したところ、現在、立命館大学にみえる、平和博物館の研究者・山根和代先生から共訳の話を頂き、6人で翻訳し、2011年に出版しました。『武器を捨てよ!』は1911年(明治44年)、『平和』という雑誌で翻訳され始めましたが、雑誌が廃刊となり、邦訳がありませんでした。私たちの邦訳は、それからちょうど100年後に出版したことになります。

1)「平和のベルタ」(Friedensbertha)

ピースあいち 「ベルタ・フォン・ズットナー展

~平和のために捧げた生涯」

2012年5月22日(火)~6月9日(土)

協力:オーストリア大使館、立命館大学・山根和代准教授、愛知学院大学・糸井川修准教授

彼女は、「平和のベルタ(Friedensbertha)」として知られています。実は、この呼び名は、もともと彼女を中傷する言葉でした。

ズットナーが生きた19世紀後半から20世紀初頭は、ヨーロッパの大国が軍拡競争に明け暮れ、やがて植民地を奪い合う帝国主義の時代へと続く時代です。各国は軍事同盟を結び、勢力のバランスを保ちながらも、外交問題について、最後は国の威信をかけた「戦争」による決着が当然とされていました。

そのような中で、彼女は「軍備による、妥協の平和」ではなく、「戦争をなくすという根本的な解決による平和」を目指し、平和運動を展開したのです。100年前の1912年には、『空の野蛮化』というパンフレットの中で彼女は、飛行機の発明によって、陸の戦争、海の戦争に続き、あらたに空の戦争が始まることを懸念し、「空の野蛮化」への警告を発しています。

(その前年の1911年、イタリア軍がトルコ軍に対して、飛行機から手榴弾を投下―この空爆の始まりによって、戦争は、戦闘地域の大幅な拡大と市民への無差別攻撃という新たな時代に突入。これは、ピースあいちの常設展でも、最初に紹介されています)

彼女は、戦争を阻止するために、叫び続けました。「武器を捨てよ!(Die Waffen nieder !)」。彼女の表現は明快でした。明快すぎるゆえに、この三語を執拗に繰り返す彼女を、人々は無視し、嘲笑しました。

「平和のベルタ」に込められていたのは、「『軍備によらない平和』などと、夢物語を叫ぶ女、ベルタ」、というニュアンスでした。しかし、彼女の思想と行動がいかに偉大であったのか。世界は、彼女の亡くなった数週間後に起きる第一次世界大戦を経験して、それを知ります。オーストリアの作家シュテファン・ツヴァイクは、その大戦中に行ったズットナーについての講演で、次のように述べました。

彼女が忍び寄る不安に立ち向かい、情熱を燃やしていたとき、その理想に対して、私たちはなんと冷たく、いいかげんな、無為の共感で応えたのでしょうか。私達は認めなければなりません。彼女の情熱的な努力が、ヨーロッパの中心的な思想とはなりえず、小さな会議の場に限られ、ほとんど知られないままに終わったのは、結局、私たち全員が犯した罪なのです。

そして中傷の言葉であった「平和のベルタ」という呼び名は、2度の大戦を経て、平和に対する認識が大きく変わり、今は彼女に対する最高の称賛の言葉として、人々の口にのぼるようになりました。彼女の名前を冠した、学校、通り、広場は、オーストリアだけでなく、ドイツにも各地にあります。

2)出生・青年時代

「ベルタ・フォン・ズットナー展」より

壁面はズットナーの生涯を解説したパネル

台上には各国語版の『武器を捨てよ!』

ベルタは、1843年、オーストリア帝国のキンスキー伯爵家の令嬢として、プラハに生まれました(当時は、今のチェコもオーストリア帝国の一部)。キンスキー家は名門の貴族ですが、彼女は母方の家柄のために、高位の貴族には認められませんでした。

父親は彼女が生まれる前に亡くなり、母親は娘の結婚を通じて上流階級への仲間入りを考え、ヨーロッパを転々としますが、その間に財産を使い果たしてしまいます。

30歳のときに、彼女はハルマンスドルフ(ウィーンから列車とバスで2時間余り)に領地をもつズットナー男爵家で、令嬢たちの家庭教師として働き始めます。

ここでベルタは、同家の子息で、7歳年下のアルトゥーア・フォン・ズットナーと、恋仲になります。しかしアルトゥーアの両親が二人の結婚を認めなかったため、彼女は、やむなく新聞の広告を通じて得た、新しい仕事のためにパリへ向かいました。

その仕事とは、ダイナマイトの発明者、ノーベルの秘書でした。

戦争に特別関心のあったわけでもないズットナーが、やがて反戦小説を書くようになった理由のひとつには、ノーベルの影響があると思います。彼はこのとき、自分の発明したダイナマイトによる戦争の被害の拡大や、戦争の抑止力となるような兵器の開発について、「極めて恐ろしい大量の破壊力を持つゆえに、戦争がそもそも行われなくなるような物質、あるいは機械を私はつくりたい」とズットナーに語っています。

その後まもなくベルタは、ノーベルが不在の時に書き置きをして、オーストリアに戻ります。ウィーン近郊の教会で、密かにアルトゥーアと結婚式を挙げ、黒海とカスピ海に挟まれたコーカサスのグルジアに向かいました。

ノーベルとベルタは、このパリの出会いの後も、書簡を交わすなど友好関係を保ち、ノーベルはズットナーの平和運動を経済的に支援し続けます。ノーベルは、いわゆる「ノーベル平和賞」創設についての考えを、手紙の中でズットナーに伝えています。彼女は、ノーベルの構想を最初に聞いた人です。

「私は、五年ごとに授与されるべき賞を創設するために、自分の財産の一部を使いたいのです(差し当たり六度の授賞を考えています。というのは三十年を要しても、現在の状況が変革されなければ、私たちが野蛮へ後戻りすることは避けられないからです)。この賞は、普遍の平和のために、ヨーロッパに最も大きな貢献をした男性、または女性に与えられるでしょう」

(ノーベルの手紙、1893年1月7日付、『回想録』)

グルジアに向かったズットナー夫婦は、語学・音楽の教師等をして生計を立てながら、そこで9年間を過ごすことになります。この間に、ロシア―トルコ戦争(1877-78)が起こり、ズットナーは戦場に近いところで、ロシア-トルコ戦争(1877-78)を体験します。彼女の夫が、この様子をウィーンの新聞に投稿し、採用されたことに触発を受け、彼女も執筆活動を始めました。二人は、チャールズ・ダーウィンやトマス・バックルなど、当時の最新の哲学・科学・歴史の本を取り寄せて朗読と議論を続けました。彼女の思想的基盤は、この頃に築かれたと考えられます。1885年、二人は両親の許しを得て、オーストリアに帰国します。

3)『武器を捨てよ!』Die Waffen nieder ! (1889)

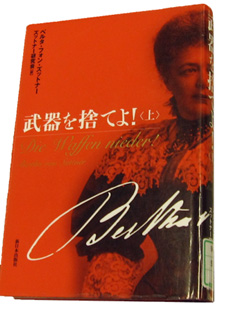

『武器を捨てよ!』上巻

ベルタ・フォン・ズットナー(著)

ズットナー研究会(訳)

新日本出版社

ズットナーの名を世界に轟かせた小説『武器を捨てよ!』は、オーストリアに戻ってから4年後の1889年、彼女が46歳のときに出版されました。

執筆の動機は、戦争の廃絶を目指すロンドンの平和組織「国際仲裁裁判と平和の会」の存在を知り、作家として、その運動を支援するためでした。当初は短編小説の予定でしたが、資料や証言を収集するうちに、反戦への思いと構想が膨らみ、最終的に二巻の長編小説となります。

この作品には、「ある人生の物語」という副題がついています。主人公はマルタ・アルトハオスという伯爵令嬢です。彼女が四度の戦争を経験し、二人の夫を失いながら、子供とともに平和主義者へと成長する過程を、自伝風に描いた小説です。1857年頃の少女時代の回顧から始まり、イタリア独立戦争(1859年)、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争(1864年)、普墺戦争(1866年)、普仏戦争(1870・71年)を経て、作品の出版年にあたる1889年に至るまでの出来事が扱われています。彼女は、この中で、兵士だけでなく残された家族も含めた、戦争の様々な被害者の苦悩を、自らの痛みとして人々に伝えたのです。

同志でもあった評論家のカッチャーは、彼女を「同苦する真の哲学者」だと称えました。いつの時代であっても、反戦への思いは「被害者の痛み」を理解するところから生まれます。その痛みを、彼女は「自伝という形式」を用いて見事に伝えました。また、夫の戦場からの手紙を紹介する等の形をとって、一般に広く知らされることのなかった戦場の生々しい現場、負傷兵の悲惨な様子などを、赤裸々に描き出しています。

多くの読者が、それまで抱いていた戦争のイメージを壊され、戦争の真実を知ることになりました。

「この六百人の兵士がどんな状態にあったのか、本当のことを語るのは不可能だ。ぱっくり開いたままの傷口には、蠅がたかって真っ黒になっていた。兵士は助けや食べ物、水、パンを求めて、熱でぎらつく目を探るようにさ迷わせていた。ほとんどは外套とシャツと肉と血が混じりあった醜怪な塊だった。そこにはウジが湧き、肉を喰い荒らそうとしていた。どの部屋もひどい臭いが立ちこめていた」

「戦争文学」という流れの中で見るとき『武器を捨てよ!』は重要な位置を占める作品です。それ以前の戦争文学は、ほとんどが戦争を美化し、愛国心や戦争への熱狂を呼び覚まそうとするものでした。それに対して、この作品は戦争の悲惨な現実を描き、平和の理念を提示した「反戦」の戦争文学です。しかも、まだ参政権もなく、戦争に苦しむ「女性の立場」から書かれたことは、大いに注目すべきことです。

『武器を捨てよ!』には、将来、人類は必ず戦争を無くすことができるという、彼女の強い確信も読み取ることができます。それを成し遂げる人々を、彼女は「気高い人間(Edelmensch)」と呼んでいます。

ズットナーは、進化論のダーウィンやトマス・バックル等の著作を学び、(野蛮な戦争から平和への)人間の文化の歩みを、絶対の「自然の法則」であると考えました。文化の歩みは、たとえ一時的に後退するように見えても、長い目で見れば、螺旋を描くようにして前進し続けるというのが、彼女の捉え方でした。ただし、それは自ずと前へ進むのではなく、文化を営み、平和を求める「気高い人間」の意志が原動力となって成し遂げられる、というものでした。そして自ら、その先頭に立って行動を続け、人々に大いなる「希望」と「勇気」を与えました。

「本物の、筋金入りの平和の闘士は、必ず楽観主義者です。根っからの楽観主義者です。(・・・)彼らにとって、将来世界が平和になるというのは、単なる可能性の問題ではありません。必然のことなのです」

『武器を捨てよ!』の出版に際して、ズットナーは大きな困難に直面しました。彼女は最初、新聞・雑誌への掲載を考えますが、どの編集社からも断られます。理由は、「このような作品を、現代の軍事国家で出版するのは不可能です」「このテーマは、私どもの読者の関心を引きません」等、というものでした。そして最終的に、彼女の作品を出版したドレスデンのピアソン出版社も、はじめは、作品のタイトルを変えるように、彼女に要望しました。しかし彼女は、「三つの単語からなるタイトルは、この本の目的のすべてを表現する」ものとして、頑として譲らず、出版社は発禁処分を覚悟のうえで千部の印刷に踏み切りました。

4)出版の反響

作品の反響は出版社、そして彼女自身の予想と大きく異なりました。「作品には爆弾のような威力があった」と、ズットナーの同志A.H.フリートが述べています。

『武器を捨てよ!』は、戦争と平和についての議論を巻き起こしました。彼女のもとには、世界各地の読者から手紙が舞い込みました。その中には「ダイナマイトの発明者」ノーベルの手紙もありました。

「私はたった今、あなたの驚嘆すべき大作を読み終えました。この世界には二千に及ぶ言語がある(・・・)と言われますが、あなたの見事な作品が翻訳されないでよい言語、つまりその言語で読まれず、考えられずにおかれるべきものはありません。(・・・)あなたの武器――魔法のようなあなたの文体と偉大な理念――は、(・・・)地獄の武器よりもさらに遠く、遥か遠くに力を及ぼすのです。」

また、ロシアの文豪トルストイからは、奴隷制の廃止の実現には、ビーチャー・ストー夫人という一人の婦人の、あの有名な作品が運動の先駆けとなりました(『アンクル・トムの小屋』)。あなたの著作によって、戦争の廃止が実現されることを願います」と、絶大な期待を込めた手紙が送られてきました。

もちろん、こうした肯定的評価とは正反対の、激しい批判がありましたが、『武器を捨てよ!』の反響は大きく、1905年には37版を数え、16の言語に翻訳されました。

5)ズットナーの平和運動

講演会スライドより オーストリアのユーロ硬貨

2ユーロ(右端)にズットナーの肖像が使われている。

『武器を捨てよ!』の出版は、ズットナーのその後の人生を大きく変えました。予想もしなかった反響によって、彼女は「最初に望んでいたペンによる貢献だけでなく、全身全霊をもって平和のために尽力する」道を歩み始めます。

彼女は、戦争に立ち向かうには、人間の力の結集(組織)が不可欠であると考えていました。ツヴァイクからの引用ですが、

「組織がいかなるものであるか、彼女は深く観察していました。いかにして、あらゆる国々で一斉に、恐るべき戦争という仕組みが作り上げられるのか。その組織がいかにしてあらゆる分野を統合していくのか。(……)そのような組織に対しては、同じように強い、いや相手以上に強い別の組織で対抗しなければならないこと、すなわち戦争の組織には、平和の組織で対抗せねばならないことを、彼女は見抜いていました」

当時、第一次大戦前夜の平和運動において、重要な役割を担っていたのは、「列国議会同盟」(平和を求める国会議員が集う)と「世界平和会議」(各国の平和協会が参加する)です。その第一回会議が開催されたのが、1889年、すなわち『武器を捨てよ!』が出版された年になります。

彼女は「列国議会同盟」のオーストリア支部の結成に尽力するとともに、オーストリアに平和協会(平和の友の会)を結成し、自ら会長となって、「世界平和会議」にも参加するようになります。彼女は当時の平和運動の真っ只中にはいってゆきました。そこで、戦争をなくすための「仲裁裁判制度」、「国家連合(例えばEUのようなもの)」、「軍縮」等を巡る議論に加わります。会議での彼女の様子については、同志のA.フリートによる、次のような記述があります。

「もしも意見が衝突し、合意に至ることが不可能に思われると、ベルタ・フォン・ズットナーが立ち上がりました。彼女が立ちあがるだけで、その威厳のある姿、真剣な表情から、会議は合意に向かう落ち着きを取り戻しました。それから彼女の言葉は、人々の心を開いていったのです」(フランクフルト新聞、1914年6月28日付)

彼女はA.フリートとともに小説と同名の「武器を捨てよ!」という平和の月刊誌を発刊し(この誌名は後に「平和の守り」と改められます)、平和会議や平和運動についての報告、時事批評等を自ら寄稿し、ジャーナリストとしての実力を存分に発揮します。

その一方で、小説も書き続けました。彼女の主要な文学作品を収めた『ズットナー全集』(全十二巻)は、1907年にピアソン出版社から発刊されています。

そこには、『武器を捨てよ!』の続編となる『マルタの子供たち』(1902年)も収録されています。この作品では、義父ティリングから軍国主義に対する戦いを受け継いだマルタの息子ルドルフが、戦いを拡大し、悲惨な労働者や失業者、宗教や人種の違いによる不和等を生み出す、社会の「暴力の構造」に挑んでゆきます。

ズットナーの抱いていた平和観というのは、単に戦争(直接的暴力)のない状態を平和とする「消極的平和」観ではなく、社会構造のなかに組み込まれた不平等(構造的暴力)を克服するという「積極的平和」観に近いものでした。

この作品の中で主人公マルタが息子に語る遺言は、彼女の人生を象徴しています。

「あなたにお願いがあります――これは私の最後の、切なる願いです――あなたが始めた活動を絶対にやめないでください・・・何度、失望することがあっても――たとえ選んだ方法が適切なものではなかったと気付いても、さらに他の方法を探してゆくのです、けっして目標を見失ってはなりません。壮大な、想像もつかないほど壮大な、世界の幸福――世界の悲惨にとってかわる、この気高い幸福こそ大切なのです」

1905年、ズットナーは女性として初のノーベル平和賞を受賞します。このとき彼女はすでに62歳でした。ノーベルの遺志を受け継いだ彼女は、受賞講演でも、ひたむきな平和運動への決意を表明しました。

「平和主義を支持する人々は、自分ひとりの及ぼす影響力は些細なものであると自覚しています。数の上でも、見た目にも、自分たちがどれほど弱い力であるかを知っています。でも彼らは、自分自身のことは控えめに考えても、自分たちが奉仕していることを、些細なことであるとは考えていません。それは奉仕すべき、最も偉大なことであると思っています。」

1914年、彼女は胃のために衰える体力と戦いながら、その年の秋にウィーンで開催される予定の世界平和会議の準備に奔走しますが、6月21日に息を引き取ります。ウィーンの世界平和会議の開催は中止となりました。ズットナーが亡くなった一週間後の6月28日、サラィエヴォでオーストリア皇太子の暗殺事件が起こり、ヨーロッパは第一次世界大戦に突入します。あたかも彼女の死と、大戦の勃発が、深いところでつながっているような史実です。

ズットナーの生涯は、「軍事力による平和」という偽りの平和を打ち砕き、「国を守るため」という名目によってきた軍備を放棄して、真実の平和を生み出そうとする戦いでした。武力に依らない、平和の到来を信じ、その実現のために彼女が生涯をかけて示した粘り強い努力、それは「人間性」と「言葉の力」を頼りとする、「対話」による努力であったといえます。その道は、時代が変わっても変わることのない、平和創出のために最も重要な、普遍の道です。

デユンゲン博士は、私たちの翻訳の「日本語版の出版に寄せて」のなかで、「もし彼女が今日小説を書くとすれば、『核兵器を捨てよ!』という題にするかもしれないし、国際的な核兵器廃絶運動の最前線に立っているかもしれない」と書かれました。

「自分の国を守るためには、核兵器の保持は仕方がない」などという「核兵器を容認する」声を聞いたら、彼女はなんと叫ぶでしょうか。その「核兵器を容認する思想」に含まれるものこそが、ズットナーが覆(くつがえ)そうとした人々の意識であり、彼女が戦った相手の正体ともいえるものではないでしょうか。軍備を無くす、核兵器を無くすという戦いは、まさに人類が人間の全精神をかけて、人間の全存在をかけて、取り組まねば成し遂げられない挑戦であると思います。

今年5周年を迎えた、「ピースあいち」さんが、そのための大きなご貢献を更に続けられることを願って、本日の話を終えさせて頂きます。