「沖縄から平和を考える」 ~ 沖縄訪問記(その3)

ボランティア 牧野 修三

昨年末に沖縄を訪問した際に掲げた三つのテーマ*のうち、今月は最後の「3.沖縄の今を知る」のご紹介です。

* テーマ1.沖縄戦の経緯をたどる 2.沖縄戦終結から近年に至る沖縄の苦悩を知る 3.沖縄の今を知る

昨年開催された沖縄展では、沖縄にあまり馴染みがない方に辺野古について知っていただくための短い動画を、公開されている情報を活用して作成しました。名護市役所発行の冊子など、分かり易くまとめられた情報に助けられたこともあり、来館者の方にある程度は伝わる動画になったと思っています。

しかしながら、「辺野古や沖縄で起きている事」を実際に自分で見聞きする必要性を痛切に感じ、沖縄訪問の三つ目のテーマに「沖縄の今を知る」を掲げました。このテーマについては昨年末の訪問では手つかずだったため、本年3月上旬に再び沖縄に行ってきました。

「沖縄の今を知る」と大仰なテーマ名ですが、個人が短期間で知り得ることは限られます。そのことをお断りした上で、印象に残ったことについてご紹介します。

辺野古の海は今

訪れた日には大浦湾に地盤改良SCP作業船6隻が密集しており、地上では埋め立て用土砂を台船に運ぶダンプカーが絶え間なく走っていました。軟弱地盤を抱える難工事で完成時期は十数年先とも言われていますが、「土木工事」が活発に行われていました。

陽光に照らされて澄んだブルーに輝く大浦湾、マリンスポーツを楽しむ人たちの歓声が響く大浦湾、高さ70mを超えるSCP作業船が立ち並ぶ大浦湾、訪れたときは土砂搬入ゲート前に座り込む反対派の人たちは不在でしたが、そのゲート前で規律正しく整列・待機している警備員たち、辺野古出身で愛知在住の人から聞いた「辺野古の人たちは(基地について)ものが言えない。」という一言、ゲート前の警備員が反対派の人に漏らしたという「皆さんのおかげで仕事がある。」ということば。見聞きしたそれぞれが全く異なる世界での出来事の様に思え、現代日本の様々な矛盾が噴出しているような場所でした。そして最も問題と感じたのは、「こうした矛盾の原因は、地元の辺野古には一切ない。」ということです。

米軍基地のある日常

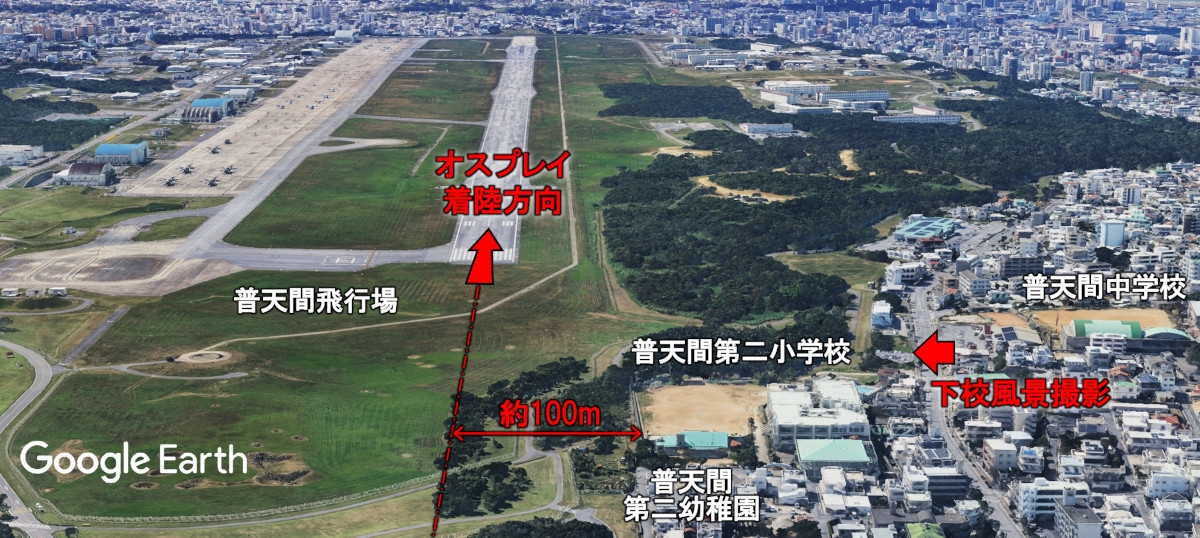

「米軍基地のある日常」はどのようなものか、その一端でも知るために普天間飛行場に隣接する宿に連泊し、2017年12月に米軍ヘリの窓が校庭に落下した普天間第二小学校のある普天間飛行場境界付近へ幾度となく通いました。

(北東から南西方向に俯瞰)

映像でしか見たことのなかった「欠陥機」オスプレイが、爆音を発しながら下校中の児童の間近に降りてくる光景を目の当たりにして言葉を失いました。その日は夜10時まで、宿泊先の真上をオスプレイが飛び交っていました。

(後方上空のオスプレイとの水平距離は約250m)

別の日には、嘉手納飛行場を一望する展望所「道の駅かでな」に立ち寄りましたが、ここは望遠レンズを装備したカメラを構える「軍事マニア」に占拠されており、普天間飛行場とは別の衝撃を受けました。

沖縄戦を伝える努力

沖縄県には有名な「沖縄県平和祈念資料館」や「ひめゆり平和祈念資料館」以外にも、沖縄戦を伝える博物館が市町村レベルで多くあります。今回、南風原町立南風原文化センターと読谷村ユンタンザミュージアムを訪問しました。どちらも館内に当時のガマを再現して、戦時中に起きた悲惨な出来事を具体的・直感的に伝える工夫をしていました。前者では大学生の集団、後者では保育園の子供たちの集団と遭遇しました。沖縄戦で起きた地元の悲劇がしっかり伝承されており、それに携わる方々の熱意と地元愛を感じました。

沖縄訪問を受けて

近年、沖縄を含む南西諸島有事の際に、遠隔地となる本土から「敵に反撃する」ための軍備増強が西日本を中心に加速しており、日本列島全体が「新しい戦争前夜」になってしまったのではないかと危惧しています。永年にわたり困難な問題に直面し対処してきた沖縄に学ぶことは、より重要になってきていると思います。沖縄から何を学び、沖縄に対して何をすべきか、地元の愛知で何ができるか、ピースあいちでの自身のボランティア活動のあり方も含め、自分なりに再考を始めたところです。