信州・安曇野教育の源流(その2 自由の地下水)

-井口喜源治、相馬黒光、荻原守衛、上原良司、そして平塚らいてう-

ピースあいち研究会 丸山 豊

「研成義塾之跡」碑 揮毫は喜源治を尊敬していた矢内原忠雄東大元総長

9月初旬、今回の原稿執筆のために再び安曇野の井口喜源治記念館に出かけ、副館長の井口喜文氏とお会いすることができた。お話を聞くうちにだんだん、ちっぽけな「研成義塾」が長野県の教育の自由の地下水源流であったことを確信した。というわけで第2回の今回は予告した上原良司を次に回し、自由の地下水とは何かについて長野の教育から考えていこうと思う。

今回は、まず「内村鑑三と安曇野教育の関わり」と「信州教育とは何だったのか」を安曇野から捉え直してみた。

しかし評価の高かった信州教育は果たして今どうなのか。国家主導が強くなっている現在の日本、反骨精神は生き続けているのだろうか?

また、上原良司は信州教育の影響をどの程度受けていたのかなど素朴な疑問も多い。

とにかく最初は内村鑑三と井口喜源治の関係を探ろう。

5.内村鑑三と井口喜源治・研成義塾

近代日本に計り知れない思想的影響を与えた内村鑑三は1901(明治34)年、研成義塾を訪れている。喜源治と内村の間には信仰が結ぶ深いつながりと敬愛があったからだ。

内村鑑三(1861~1930)

内村は、札幌農学校時代にクラークの影響を受け、キリスト教と人格教育を自らの生き方とした。1891(明治24)年の「不敬事件」(教育勅語への礼拝を拒否、旧制第一高等中学の教師の座を追われる)は彼のその後の生き方を決定的なものとし、生涯を講演と執筆、キリスト教布教に捧げた。安曇野研成義塾の存在は、内村の生き方と重なった。

その彼が、研成義塾を次のように記している。

「南安曇郡東穂高村の地に研成義塾なる小さな私塾がある。若し之を慶應義塾とか早稲田専門学校とか言ふやうな私塾に較べて見たならば、実に見る影もないものである。其建物と言へば二間に四間の板屋根葺きの教場一つと八畳二間の部屋がある許りである。然し此の小義塾の成立を聞いて、余は有明山の巍々(きぎ)たる頂を望んだ時よりも嬉しかった。此の小塾を開いた意志は蝶ケ岳の花崗岩よりも硬いものであった。また之を維持する精神は万水(よろずい=安曇野に流れる川)よりも清いものである。-以下略」(『万朝報』)

創立当時は藁葺き屋根だった研成義塾(井口記念館蔵)

井口喜源治はキリスト教徒としても教育者としても内村の同志だった。内村は何回か義塾を訪ね講演などを行い、井口に深い理解と高い評価を送った。

「学生の多数を望まず、校舎の壮大なるを望まず」「一人の教師が一人の生徒と信頼をもって相対」するという確固たる教育精神があり、キリスト教に基づいた人格主義教育をめざし、「偉い人」でなく「善い人」になることを説く井口に、「花崗岩よりも硬い意思」「精神は万水よりも清いもの」とエールを送った。

1928(昭和3)年創立30周年を迎えた研成義塾祝賀会に、内村鑑三は祝辞を送っている。その中で井口を「ソクラテス・ペスタロッチ・中江藤樹」と評価した。これは、教育は人格の問題であり、知識はその次であるという信州教育への評価だった。

井口は、1932(昭和7)年、脳溢血に倒れ、1938(昭和13)年、研成義塾は閉校した。その年の7月21日に69歳で死去した。自由な教育を信仰とともに生涯追求した人物であった。

「教育は人格の完成にあり」という井口喜源治の教育観、子ども観は、大正自由主義教育、信州白樺教育とつながるものがある。信州松本の「川井訓導事件」*もその流れの一つだろう。この事件にたいして多くの教師は川井清一郎を心情的に支持した。国家による子どもを一つの型にはめ込む画一的な教育には基本的に疑問を抱いていたからだ。喜源治に憧れ研成義塾の教師を志願したという手塚縫蔵(ぬいぞう)*もその一人だった。

「本物の芸術に触れさせたい」「実習、体験活動を取り入れたい」「教科書だけで子どもは心が育つのか」 ・・・今の教育課題かと見まがうほどだ。大正時代、長野では多くの教師たちが真剣にこの問題を解決するため実践交流を行っていた。

いわゆる信州教育といわれるものである。

では信州教育とは何か。

*川井訓導事件とは:1924(大正13)年、松本女子師範附属小の訓導、川井清一郎は4年修身の研究授業で国定教科書を用いず自主教材で実践した。参観の文部省視学官は、教科書不使用をとがめ、川井は辞職を余儀なくされた。信州白樺教育、信州自由主義教育への弾圧の一環であった。川井は松本出身。

*手塚縫蔵:塩尻出身、長野師範在学中にキリスト教徒となる。「人格教育」を貫き、校長としても信州白樺教育に理解を示し、信州教育を信仰からも支えた。

6.自由の地下水と信州教育(自由主義の源流)

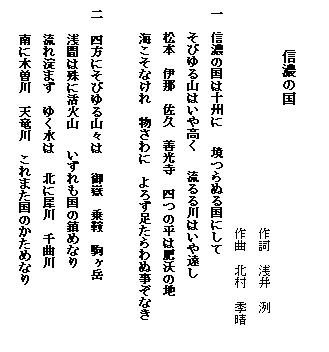

【信濃の国は十州に】

筆者は中1まで信州(長野市)で育った。教育県と評価が高い長野だがその実感は余りなかった。が今振り返ると教育県らしき体験もなくはない。たとえば今なお「信濃の国」*を2番までは歌える自信がある。「君が代」ではなく「信濃の国は十州に 境つらぬる国にして」が信州教育のすべてなのである。とにかく県民の教育意識がきわめて高いこと、また教師自身の自覚と誇りも高く、信濃教育会編の信州限定教科書を使用していたことが特徴だ。つまり中央のいいなりにならないということである。この反中央「信州教育」の源流は、どこにあるのか。

百年の歴史があり長野県出身者なら誰もが歌える「信濃の国」の作詞者、浅井洌(きよし)が自由民権運動と関わりがある事が分かった。彼は長野師範の教師時代、安曇野出身の松沢求策*から依頼され国会期成請願書を執筆している。浅井洌は木下尚江の松本中学時代の恩師でもあった。松本中(現深志高校)では相馬愛蔵、井口喜源治も学んでいる。

松沢求策は、安曇野の農民の暮らしの中から自由と権利の必要を説いた。多くの若者が彼に賛同して自由民権の結社「奨匡社」(しょうきょうしゃ)が生まれた。臼井吉見はその著『安曇野』で、その水源を江戸時代の百姓一揆のリーダー多田加助とし、松沢は、その歴史に学んだ活動をしたと推測した。こうした安曇野の心は、研成義塾にも引き継がれ、やがて信州教育へ大きな影響を与えていったといえよう。

安曇野の水を集める穂高川。犀川に合流し千曲川となる。中央の山が有明山。

自由民権ばかりではない。日本ではじめての普通選挙運動が松本から生まれているのだ。その中心的人物は、木下尚江*の友人であり彼より一つ上の中村太一郎(たいちろう 長野県筑摩郡山形村出身)である。1897(明治30)年、松本で木下尚江らと普通選挙期成同盟会を組織した。こうして長野県は普選運動の魁けとなった。当然、この先進性は明治期の信州教育界にも影響を与えたことだろう。

【信州自由主義教育と二・四事件】

大正期に入ると信州教育は個性豊かな教師を生み出した。信濃教育会も教師の教育の自由、研究の自由を支援した。いわゆる「信州白樺教育」*もこうした自由主義教育から生まれた教育活動であった。当然、こうした動きに国は警戒を強めた。

1925年の治安維持法成立後、昭和になって日本はその矛先を中国・満州に絞った。山東出兵、張作霖殺害事件、治安維持法の改悪、満州支配の画策である。教育も国家統制に向かう。国に批判的な信州教育とそれを黙認してきた信濃教育会、信濃毎日新聞*などを標的とし、弾圧のチャンスを国家は狙った。

二・四事件を伝える信濃毎日新聞号外 1933年9月15日版

歴史的には満州事変(1931年)が契機となった。

1933(昭和8)*年2月4日、国家権力による信州教育への教員弾圧が始まった。人格形成を願い、真剣に子どもに向き合い新しい教育を模索していた教師たちを治安維持法違反で一斉検挙したのである。

いわゆる「二・四事件」である。長野師範卒の若い教師が標的にされた。

信濃毎日新聞は「戰慄!教育赤化の全貌」「赤化教員」と教師への恐怖心を煽った。

この結果、長野の教育は大きく旋回した。信濃教育会は、お国への奉仕精神をモットーとし、教師たちは15歳以上の少年たちを満蒙開拓青少年義勇軍へ熱狂的に送り出した。関東軍の補完的な子ども兵になることを煽ったわけである。長野県では犠牲者約1500名を出したという。これは、信州教育の恥部となった。

筆者は戦後1958(昭和33)年、中1まで信州教育を受けたわけだが、「満蒙青少年義勇軍」の悲劇を全く知らなかった。信濃教育会があえて戦争責任問題を回避したのか不明だが、現在はどうなのか知りたいところだ。

しかし現在、長野の教師たちは「二・四事件」を再度検証し、そこから学び取ろうと努力している。そこに信州教育の復活がある。自由の地下水は伏流水となっても扇状地のあちこちに湧き出ている。教育県長野が問われている。

第3回は、この時代の中、上原良司はどう育ったのかを考えていく。(つづく)

*「信濃の国」は、1899年(明治32年)に長野県師範学校教諭の浅井洌(きよし)が作詞、翌1900年(明治33年)に同校教諭の北村季晴(すえはる)が作曲。長野師範卒の教師たちは、この歌を子どもたちに積極的に教え全県に広がった。

1998年長野冬季オリンピックの開会式、日本選手団の入場に合わせて演奏が「信濃の国」に変わった。その瞬間、会場を埋めた観客は「信濃の国」を当たり前のように歌い始めた。長野五輪ならではの象徴的な出来事だった。

*松沢求策(1855-1887):安曇野生まれで民権運動のリーダーとなり「奨匡社」を結成。西園寺公望、中江兆民らによる「東洋自由新聞」に安曇野の義民、多田加助の物語「民権鑑(かがみ)嘉助の面影」を連載している。1686年の松本の百姓一揆(貞享騒動)時のリーダー加助を信濃の民権運動の鑑とし、安曇野の自由の源泉と評価した。

*木下尚江のその後:毎日新聞(現在の毎日新聞とは違う)に入社、キリスト教的社会主義、平和主義を唱え執筆、非戦小説「火の柱」は日露戦争を批判したものとなった。田中正造とも出会い、足尾鉱毒事件では政府を徹底的に批判した。

*信州白樺教育:武者小路実篤、柳宗悦らの雑誌『白樺』の人道主義、自由主義に賛同した長野県の小学校の教師を中心とした新教育運動をいう。時間割、野外活動、芸術など子どもの自主性を最大限尊重した。碌山の作品も鑑賞させたという。

*この時期、信濃毎日新聞の主筆に桐生悠々(1873-1941)がいた。「二・四事件」と同年の1933(昭和8)年8月11日「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」を執筆。この社説が問題とされ信毎を追われた。以降、信濃毎日新聞は信濃教育会とともに軍国主義へ傾斜した。信濃毎日新聞は、戦後これらの問題への検証と反省を行ったのだろうか。

*奇しくも同じ1933年には、作家小林多喜二が虐殺されている。

参考文献

臼井吉見 『安曇野』全5巻(筑摩書房 1987)

市民タイムズ編 『臼井吉見の『安曇野』を歩く』上中下巻(郷土出版社 2008)

中島博昭 『あゝ祖国よ恋人よ』(信濃毎日新聞 2005)

日本戦没者学生記念会編『新版きけわだつみのこえ』(岩波文庫 2013.5)

「二・四事件」80周年記念集会実行委員会編『「二・四事件」80周年記念集会-記録-』(2013.10)

安島太佳由「上原良司と特攻隊 写真展開催記念ブックレット」(2010.5)

穂高中学校編『孜々として 安曇野・穂高町の人物群像』(穂高町教育委員会 2000.11)

パンフレット「信州白樺教師と碌山館」(碌山美術館 2014.8)

井口喜源治記念館『井口喜源治と研成義塾』(2011)

碌山美術館、安曇野師教育会『碌山 愛と美に生きる 彫刻家 荻原守衛』(2008.9)

宮澤正典『清沢洌の自由主義-昭和戦時下を中心に-』(安曇野市文化講座実行委員会2013.11.10)

井口喜源治記念館『安曇野人間教育の源流』(同記念館 2003.10)

中島博昭編『信州穂高安曇野』(企画出版 安曇野 1992.4)

市民タイムズ編『松本・安曇野21世紀への伝言』(ほうずき書籍 2002.7)